Por Gerson Nogueira

O atraso vem de longa data e se eterniza a cada temporada. A profissionalização, que bateu às portas do futebol brasileiro em meados de 1940, levou pelo menos mais 10 anos para se estabelecer precariamente no Pará. Nos primeiros anos, conforme relatos dos jornais daquele período, prevaleceu o sistema semi-amadorista. Alguns jogadores recebiam gratificação por partida, espécie de avó do “bicho” que se tornaria moeda corrente nos anos 60 e 70.

Os atletas eram recompensados com empregos em repartições públicas, graças à influência de dirigentes influentes no mundo da política. Com arranjos e improvisos, o futebol adentrou a era profissional sem que os clubes tivessem receita suficiente para remunerar seus jogadores, que precisavam ganhar a vida com outras ocupações.

Estádios acanhados, com capacidade máxima de 5 mil espectadores, produziam arrecadações modestas, apesar da simpatia crescente que Remo e Paissandu já angariavam junto à população. Eram tempos de pós-guerra, com romantismo à flor da pele e atletas que se comportavam como torcedores de chuteiras.

Estádios acanhados, com capacidade máxima de 5 mil espectadores, produziam arrecadações modestas, apesar da simpatia crescente que Remo e Paissandu já angariavam junto à população. Eram tempos de pós-guerra, com romantismo à flor da pele e atletas que se comportavam como torcedores de chuteiras.

Frequentes eram as demonstrações de amor incondicional pelos clubes e raríssimas as trocas de jogadores entre os rivais. Interessante notar, nesse mergulho aos arquivos do Pará boleiro, que a maioria dos técnicos também era diletante, contentando-se com alguns caraminguás pela função.

Já os dirigentes eram abnegados que dedicavam horas de seu dia a acompanhar a vida dos clubes, sem direito a remuneração. Como naquele tempo não havia importação ou exportação de pé-de-obra, nem empresários de atletas, os baluartes não tinham a chance de descolar um ganho extra, como virou prática contumaz até os dias que correm.

Com o surgimento de torneios regionais e nacionais entre seleções, cujo auge ocorreu na década de 60, iniciou-se o intercâmbio entre praças estaduais. De forma tímida, jogadores paraenses começaram a buscar espaço no Nordeste e no Sul maravilha. Craques como Quarentinha, Assis, Oliveira e Manuel Maria foram aproveitados em grandes clubes do Rio e de São Paulo.

Organizo esses apontamentos há algum tempo, a fim de estabelecer um paralelo entre o modus operandi da cartolagem do período amadorista e a atual. Grosso modo, pode se deduzir que, nos últimos 50 anos, o mundo evoluiu rapidamente, surgiram novíssimas tecnologias e estabeleceram-se novos pactos de relação trabalhista no futebol, mas o Pará teimosamente permaneceu atado ao passado.

Os jogadores tornaram-se profissionais, os técnicos também. O único lado que se mantém imutável é o dos dirigentes. Os de hoje parecem bizarras figuras de cera a representar antepassados. Como acontecia nos tempos de JK, remistas e bicolores continuam a dedicar tempo mínimo à gestão dos clubes, são centralizadores ao extremo e comportam-se como se estivessem sempre na arquibancada.

As diferenças, sutis, se revelam apenas na forma de remuneração, que se disfarça sob comissionamentos e ardis contábeis. Portanto, em comparação com os baluartes de antanho, os novos dirigentes representam um retrocesso. E, a cada nova exibição de despreparo, irrompe a mais urgente necessidade de uma escola – ou curso – que prepare gestores capazes de aliar paixão e pragmatismo com equilíbrio e eficiência. A ideia, por ironia, é bem antiga. Era defendida pelo grande Edyr Proença nos idos de 1960.

————————————————————–

O torcedor precisa ir logo se acostumando. Conforme o script desenhado pela Fifa, a Copa do Mundo de 2014 terá um indigesto pacote de jogos às 13h, alguns das fases decisivas. A escolha do horário mais quente do dia atende ao público europeu. Será a sexta Copa com partidas sob sol a pino. Antes, os boleiros penaram nos mundiais de 1930 (Uruguai), 1970 (México), 1978 (Argentina), 1986 (México) e 1994 (EUA).

A história mostra que seleções sul-americanas levaram sempre a melhor quando os torneios foram disputados sob céu ensolarado. Brasil e Argentina ganharam duas Copas e o Uruguai levou a primeira de todas.

Com essa escala de jogos, a Copa brasileira deve beneficiar equipes jovens, com velocidade e pulmão para superar seus adversários e as altas temperaturas. Renovação, portanto, é uma das chaves do sucesso.

————————————————————–

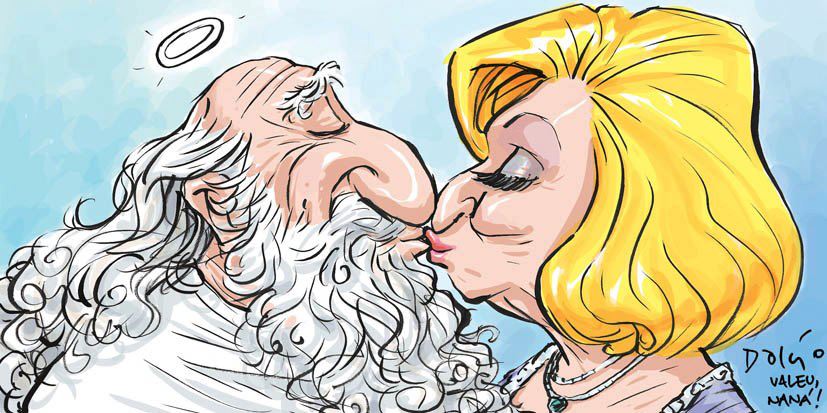

A capa do caderno Bola da última sexta-feira, sobre o imbróglio Marcelinho Paraíba, dividiu opiniões e teve o mérito de suscitar debates acalorados quanto ao papel da crítica jornalística. Além do caráter informativo, propôs discussão inédita em torno da divisa entre humor e achincalhe, escracho e desrespeito.

Recebi centenas de manifestações, via e-mails, telefonemas e mensagens no blog, Twitter e Facebook. Muitas mostravam irritação pelo uso da figura do mascote do clube sentado sobre o vaso sanitário. Outras tantas traziam elogios aos editores, lastimando apenas que o verdadeiro trapalhão da história não tivesse sido “homenageado” no desenho.

Em comum, o reconhecimento de que as trapalhadas da diretoria mereciam um tratamento forte. Aproveito para, em nome da equipe, agradecer aos que apoiaram e lamentar pelos que não entenderam, sentindo-se atingidos pela ilustração. A todos, a promessa de que continuaremos a conduzir a linha editorial do Bola pelos caminhos da crítica saudável e construtiva.

(Coluna publicada na edição do Bola/DIÁRIO deste domingo, 30)